«الثقافية تسأل»:

مساحاتنا في منافذ التواصل الاجتماعي تنقل الحقيقة أم تتجمل؟

الثقافية - خلود العيدان :

ألم تضج شعبية تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في عالمنا العربي لأنها تنقل ما لا ينقله الوسيط الرسمي! أو ما يسمونه بـ(الواقع) و(الحقيقة). ألم يقفز التعبير الفني من الثابت إلى المتحرك ليترجم ما لا يترجم ويمتد بنا من النقطة الأولى وحتى النهاية. ألم تضحِ المسافة بين كاتب وقارئ كبسة زر بعد أن كانت حبرا وطابعا وصندوق بريد.

كل تلك التساؤلات لا تتهم ولا تدافع، هي فقط تمهد لإلقاء الضوء على تجربة المثقف في وسط جنون الأتباع والمتابعين وعلى علاقته مع الصوت والصورة والحرف وقارئه وهل كُسر الحاجز أم تهشمت الصورة أم أننا ما بين أبيض وأسود نتأرجح؟

سؤال طرحته «الثقافية» على كتّابها،

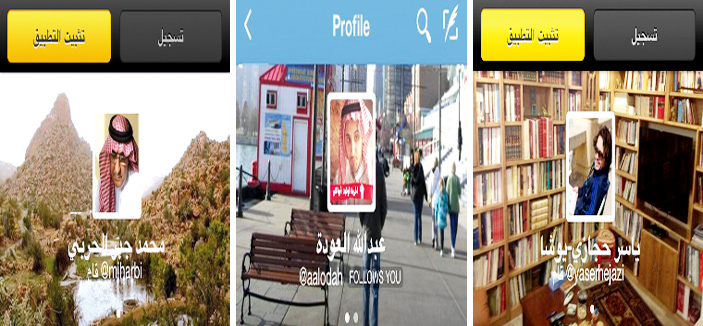

محمد جبر الحربي: هذه المواقع ترمومتر وصورة لواقع الكاتب والقراء والمجتمع.

جعلت مواقعُ التواصل الاجتماعي الكاتبَ في مواجهة مباشرة مع الجمهور، بثقافته ووعيه ورسالته وتوجهه وأدواته الإبداعية، وأخلاقه أيضا، فلم يعد هناك من يرعى ويراقب أعماله، يخاف من كتابته أو يخاف عليه، فلا رقيب عليه إلا ضميره، ومدى التزامه، وعمق شعوره بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه وأمته.

والحقيقة أن هذه المواقع ترمومتر وصورة لواقع الكاتب والقراء والمجتمع، تعكس الثقافة والسياسة والتربية والتعليم في أوطاننا ومجتمعاتنا العربية التي يبالغ الناس في تصويرها في كل بلد كمجتمعات أو كجماعات فاضلة أو فاسدة، ديّنة أو متحررة، مؤمنة أو كافرة، في خلط خاطئ وعجيب في ظل غياب المصداقية، والبيانات والدراسات العلمية، واحتدام الصراعات بين التيارات، وتفضيل المصلحة الخاصة الضيقة على مصلحة الوطن والمواطن، وفي ظل أمية كاسحة لا ينكرها إلا أمي، وهي أمية فكرية وثقافية لا تعليمية فحسب، تتضخم في ظل انحسار المعرفة الأصيلة واللغة العربية، وتغييب للهوية، مع انتشار ثقافة الاستهلاك والتتفيه، وفي ظل تراجع في جودة التعليم، ويكفيك أن تتابع الأخطاء الإملائية الفاحشة من نمط (أنتِ وقلتي) لخريجي الجامعات، ولعدد كبير من الكتاب والإعلاميين لتعلم صحة وجود خلل كبير في واقعنا التعليمي والثقافي والتربوي للأسف، ومن أبسط ما يدل على ذلك المفردات المستخدمة في الردود والمداخلات التي يخجل حتى رجل الشارع من استخدامها، ناهيك عن التكفير والتشويه والغيبة والنميمة والتجسس والتعرض لأعراض المسلمين والاعتداء على الأبرياء وفضح المستورين وبث الإشاعات وزعزعة الأمن ونشر الرذيلة، هذا غيض من فيض.

أما كونها تنقل الحقيقة أم تتجمل، فأعتقد أنه حتى وسائل الاتصال الحديثة لا تخلو من التوجيه عبر الدول، أو عبر الحملات المنظمة للتيارات المتناقضة، فنشهد حروبا ظاهرة وخفية عبر قنوات التواصل، خصوصا خلال الأزمات، لشطب موضوع، أو لرفع موضوعٍ بعينه أو خفضه.

خلاصة القول هنالك كتاب لديهم موقف ورسالة هدفهم الحقيقة والحق، ونشر المعرفة، والنهوض بمجتمعاتهم، يتجاورون مع نقيضهم في التوجه، لكنهم يستخدمون وعاء أو حاضناً هو في أساسه يعمل على التواصل الاجتماعي السريع والبرّاق كما هو عبر شرائح المجتمع المختلفة بعالمها وجاهلها، وتقيها وفاجرها، أي أن هذه الوسائل هي أقرب للإعلام الاستهلاكي الغربي وللصحف الصفراء والشعبوية والفضائحية منها إلى المواقع المعرفية الرصينة الجادة.

هي حالة رمادية إذا لا سوداء ولا بيضاء تجمع في سلالها المتناقضات، وتضم في صفحاتها الحق والباطل، والجمال والقبح والكره والحقد، والرقي والتخلف، والحقيقة والزيف والبهتان، وكذلك التجمل ورسم صورة غير حقيقية للفرد والمجتمع كما ذكر في السؤال.

خالد الرفاعي: ما زال بعض المثقفين مأخوذاً بسكرة الضوء وتصفيق الأتباع.

من المستبعد أن ينكر شخصٌ واعٍ اليوم القيمةَ التي حققها الإعلام الجديد (بوجهيه: التفاعلي والإعلامي) على المستويات كلها، ومن المستبعد أن ينكر المثقف تحديداً الفوائد التي قدّمها له تويتر، تلك التي يمكن اختزالها في فائدتين رئيستين:

الأولى: أنّه أعطاه مجالاً حرّا للتعبير، زالت معه الشروط المسبقة وزال الرقيب، فأصبح قادرا على التعبير عن جميع أفكاره متى شاء كيف شاء دون أن تتعثّر خُطَاه بالشروط المسبقة، ودون أن يقف في الطوابير الطويلة المخصصة لتفتيش الأفكار ومن يحملها.

الثانية: أنه أسهم في اختصار المسافة بينه وبين المتلقي، وقد كان كثيرٌ من المثقفين يشكون من وجود حواجز (مادية ومعنوية) تمنع وصول رسائلهم (التنويرية) إلى الإنسان العادي، أو إلى الجماهير، فجاء تويتر (مع حزمة من مواقع التواصل الاجتماعي) ليضع المثقف في تواصل مباشر مع المتلقي دون حجاب، وقد كشف تويتر أيضاً استعداد الناس للا ستماع إلى المثقف وإلى الإفادة منه، بدليل متابعتهم إياه، وتوجيههم الأسئلة إليه حول آرائه أو حول الوقائع الجديدة، وبدليل تفضيلهم بعض تغريداته، أو إعادة نشرها، أو التعقيب عليها.

ورغم ذلك فشل كثيرٌ من المثقفين في تجربته مع تويتر، وقدّم صورة سلبية عن درجة وعيه، ومستوى أسلوبه، وقيمة مضامينه، فأكدت هذه الصورة المجخّية مفاهيمَ سابقة تنبأت بهذا الفشل، من مثل: «أوهام النخبة»، و»سقوط النخبوي» و»موت المثقف».. وأخرجتها من حيّزها المعنوي (الذي نجده في منجز عدد من المفكرين) إلى حيّز مادي، تجلى فيه أسلوب بعض المثقفين مبتذلاً، وتجلت فيه أفكارهم تكريساً للاستبداد بأنواعه، واستغفال الإنسان، واحتقار خياراته، والتهوين من قدراته.. ويمكن أن أعيد هذا السقوط المؤلم إلى أربعة عوامل رئيسة:

العامل الأول: أنّ كثيراً من المثقفين دخلوا تويتر قبل أن يستوعبوا التحول الذي ولدت فيه هذه الأشكال الجديدة من التواصل، فبدا دخولهم - منذ الوهلة الأولى - مادياً أكثر منه فكريا، معبّراً عن حضور الشخص (كائن من لحمّ ودم) أكثر من تعبيره عن حضور الشخصية (التجلي الفكري أو الإبداعي).

العامل الثاني: (وهو متصل بما سبق) أنّ حالة التبنين الفكري أو الثقافي التي مرّ بها المثقف في العقود الماضية كانت منفصلة عن الواقع، وكانت تحيل - في الغالب - إلى ماضٍ أو مستقبل، في قطيعة واضحة مع الحاضر بمشكلاته وإشكالاته الخطيرة؛ لذلك بدا التصادم واضحاً بين انفصال مكونات المثقف عن الواقع ورغبته (هو) في الاتصال، وأفضت بنا هذه المفارقة إلى غياب الرؤية عن حسابات كثير من المثقفين، إلى الحدّ الذي يمكن أن نقول معه إننا أمام صورة مشوهة، تقف في منطقة رمادية مترددة بين الانفصال (العودة إلى العزلة) أو الاتصال (مع التضحية بمكونات الخطاب)، وقد تمخض عن هذا العامل إحساس بعضهم بفشل تجربته في تويتر، أو ندمه عليها، وإقدام بعضهم إلى إغلاق حسابه المعروف وإنشاء حساب آخر باسم مستعار ليتابع دون أن يشارك، أو ليتعرّف على الناس دون أن يعرفوه!

العامل الثالث: أن خصائص وسمات موقع تويتر تجعل المشاركة فيه ممارسة للمبدأ أكثر منها تعبيراً عنه، وجميع الخصائص الفنية لتويتر تؤكد ذلك، وهذا مالم يستعد له كثير من المثقفين بما يكفي؛ فأصبحوا عرضة للتناقض بين مبادئهم التي عبروا عنها في مرحلة ما قبل تويتر، وممارستهم إياها في تويتر، فهم دعاة للحرية في أعمدتهم الصحفية وقامعون لها في حساباتهم على تويتر، يدينون الرقابة هناك ويمارسونها -بما يستطيعون- هنا، يحتفون بالنقد هناك وينفرون منه ويعترضون عليه هنا!

العامل الرابع: أنّ بروز تويتر في المشهد العربي -خاصة بعد تدشين نسخته العربية في عام 2012م- تزامن مع الاضطراب الذي عاشه الشارع تحت ما يسمّى «الربيع العربي»، وفي مثل هذه الوضعيّة يصبح الخطاب الثقافي -عادة- في أسوأ حالاته، إذ يتأثر المثقف بالضغط السياسي أو الاجتماعي؛ فيخرج من موضوعيته إلى الحالة الراهنة بعيوبها، وقد ظهر المثقف في السنتين الأخيرتين في أكثر من وَسْمٍ (غوغائي)، يمارس فيه مع (الكثْرة) التشكيك في ولاء الخصم، وقمع الصوت المخالف (بالسخرية منه أو حظْره)، ومباركة أساليب القمع المتعدّدة (كاحتفال بعضهم باختراق حسابات الخصوم)، والتقوّي بوجوده السلطة المتعدّدة (كاستعداء الدولة أو المجتمع على خصومه)..

هذه العوامل الأربعة كانت سببا في فشل تجربة كثير من المثقفين، وقد أقرّ بعضهم بالفشل فانسحب أو استعدّ للانسحاب، ومازال بعضهم الآخر مأخوذاً بسكرة الضوء وتصفيق الأتباع، وربما احتاج إلى وقت ليكتشف أنه كان يتعرّى!

بثينة الإبراهيم: كلاً منا مكعبٌ على طريقته بوجوهٍ ستةٍ..

«أؤمن أن مواقع التواصل الاجتماعي قد حولت العالم إلى حارة صغيرة، وصار الكثير من المثقفين في متناول الشاشة، كما ذُكر في المقدمة، وعن تجربةٍ شخصية أقول إنني من خلالها كشفت واستكشفت، على الرغم مما توحي به كلمة كشفت من معنى سيئ، والأمر ليس بهذه الحدية فمثلما كشفت زيف أسماء، أبانت جمال أخرى، وهذه الأمور ليست حديثة أو طارئة لكنها مع هذه المواقع أضحت أسهل وأقرب وفي متناول شريحةٍ أوسع، وانتقلنا من الإعلام الأحادي الجانب، إلى شكلٍ أكثر رقيًا، وهو الاتصال الذي يستلزم وجود طرفين يتبادلان أدوار الاستقبال والإرسال.

للحقيقةِ وجوهٌ كثيرة - هي ستة بحسب بيكاسو وشركاه من التكعيبيين- وإن ظنناها واحدًا، غير أنه لا بد أن يكون هناك رابطٌ بين هذه الوجوه الستة، حتى وإن كان رقيقًا مثل شعرة معاوية! كتبت مرةً أن كلًا منا مكعبٌ على طريقته بوجوهٍ ستةٍ -أو أكثر- مدمجة كلها في رأسٍ واحدٍ دون أن يعني ذلك تلونًا بالضرورة أو نفاقًا يستدعي تشبيهنا بالحرباء -وهي شكلٌ آخر من «مكعب روبيك» بألوانه الستة الصلبة كما تقول الموسوعة- نحن فقط نظهر الوجه الذي يتلاءم مع المكان، دون أن نتخلى عن ثوابتنا ومبادئنا، فالمرء بين أفراد عائلته يتصرف بطريقةٍ لا يتصرف بها أمام زملائه في العمل مثلًا، ولا يعني ذلك سوى أنه شخص طبيعي يراعي مقتضى الحال، كما في القاعدة البلاغية الشهيرة!

لإحسان عبدالقدوس رواية شهيرة بعنوان «أنا لا أكذب ولكني أتجمل»! ولذلك عطفًا على السؤال، التجمل ليس بالضرورة كذبًا، كلٌ منا يريد أن يظهر بمظهرٍ حسنٍ أمام الناس، وهو فعل نطبقه يوميًا في منازلنا وعملنا وعلاقاتنا الاجتماعية، وأظن الأمر نفسه قد ينطبق على تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، نخفي ما لا يهم الآخرين معرفته -احتراماً لخصوصياتنا كأفراد- وذلك وفقًا لشكل العلاقة التي تجمعني بهؤلاء الآخرين، أما على الصعيد الرسمي -المرادف للسياسي في الفترة الأخيرة- فالأمر عائدٌ للأجندة التي يتبناها كل واحدٍ من مشتركي هذه المواقع، فقد نرى التجمل والكذب والحقيقة كلها مجتمعة في مثلث تتبادل أضلاعه الأدوار بين الحين والآخر، فيصبح الرأس قاعدة والقاعدة رأسًا! وعينا بذواتنا وبما نريد هو الذي يجعلنا نواجه هشاشتنا، إن كان ثمة هشاشة!»

عبدالله العودة: مواقع التواصل الاجتماعي أشعلت النار من تحت أرجل الحرس الثقافي القديم

قبل أكثر من ألف عام.. حتى الفقيه تصالح مع الغوغاء حين روي عن الشعبي مثلاً بأنه قال «نعم الشيء الغوغاء؛ يسدون السيل، ويطفئون الحريق، ويشغبون على ولاة السوء».. بينما بعض محترفي الكتابة لا يزالون يستغلون كل مناسبة لشتيمة الشعوب واستغلال كل حدث لتصعيده واستثماره في إثبات الحقد الطبقي الثقافي الذي يعيشه عبر شتم هؤلاء الناس من المشاركين في العمل المدني بأنهم غوغائيون.. بينما هؤلاء المتحدثون يفترضون في أنفسهم مستوى موهوم من الوعي والمعرفة..

وهنا.. يأتي السؤال الأهم: لماذا يخاف بشكل مبالغ فيه كثير من قيادات التوجيه التقليدي بكل اتجاهاته من وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي الحديثة؟ ربما لأن وسائل الاتصال تلك مثل «تويتر» الذي لا تسيره مؤسسة سياسية ولا إدارية أتاح المجال لكل أحد بنفس القدر وبالتساوي للجميع بالمشاركة والحديث وإبداء الرأي والاعتراض والنقد والتحليل والسخرية وغيرذلك.. وهي الأشياء التي كانت تحتكرها طبقة هشة تصف نفسها «وقد لا يصفها غيرها» بالثقافة والوعي وحس الفكاهة والنخبوية.. فكان تويتر وسيلة فعالة جداً لكسر هذا الاحتكار الطبقي والسياسي لمنابر العلم والكتابة والتحليل.. وهو الشيء الذي استفز حرس الطبقة المثقفة القديم لللذود عن بيضة الطبقة «المثقفة» ضد هؤلاء «الغوغاء» المفترضين وضد العامة..

كثيرون ضاقوا ذرعاً بشبكات التواصل الاجتماعي لأنها فضحت مستوى وعي كثيرين ممن كانوا يظنون أنفسهم فوق مستوى «الغوغاء»، ويكرهون تويتر والشبكات الاجتماعية لأنها جعلت وسائل الإعلام المحتكرة من قبل فئات محددة مدعومة من مجموعات مصالح متنفذة في مرتبة أقل تأثيراً ومتابعة من تلك الوسائل الشعبية التي يعتمد عليها الجميع وتكتب فيها كل الطبقات والشرائح. لقد ألغت وسائل التواصل الاجتماعي وتويتر هؤلاء السماسرة الذين فرضوا أنفسهم كوسطاء للعلم والمعرفة بينما يصنفون مجموعات أخرى من المجتمع بأنها غوغاء في الوقت الذين يعرفون كثيراً وجود الكثير من الأدواء والاختناقات والمشكلات في أنفسهم.. وهو الشيء الذي تخلص منه هؤلاء «العامة أو الغوغاء» الذين يعيشون في استقرار نفسي أكبر وتصالح مع الذات.. ثم بعد كل هذا.. يتبرع هؤلاء «المثقفون» للآخرين بتقديم نصائح تتعلق بالعلم والمعرفة والوعي وحاجة المجتمع للجاهزية للديمقراطية والتهيئة للحرية مما جعل أحد الأصدقاء يقول إن شرط «التهيئة» هذا يدفعك للإحساس بأننا مجتمع «الويندوز»!

لقد ألغى تويتر الفرز الطبقي بين من كان يظن نفسه بأنه الوحيد الذي يستحق أن يكتب ويقول رأيه ويعبر ويتحدث عبر الإعلام ويصل للناس وبين من لا يستحق حسب تصنيف السماسرة التقليديين للثقافة في الإعلام، ولأجل ذلك فليس غريباً أن يسبب تويتر وغيره من شبكات التواصل صدمة عنيفة لمن لم يعتد أن يتعرض رأيه للنقد والملاحظة من كل طبقات المجتمع وأن يكون مجالاً للتحليل من قبل من كان يظن نفسه أكثر وعياً ومعرفة منهم.

بالمقابل.. عليّ أن أعترف أن المتابعين في وسائل التواصل قد يكون لهم أثر سلبي في استلاب حس الشخص الكاتب لأجل إرضاء ذائقتهم العامة.. وهذه لاشك سلبية كبيرة يجب على المهتم ملاحظتها ومجاهدتها في نفسه باستمرار.. لكن حتى هذه السلبية توجد في كل أشكال الشللية الثقافية والاجتماعية قبل وجود تلك الشبكات.. وتوجد في الحزبية الثقافية القديمة.. لذلك كان دور الشبكات الاجتماعية هو أن أصبحت ظاهرة أكثر قابلية لملاحظة والرصد.

في النهاية.. شبكات التواصل الاجتماعي جعلتنا أكثر شفافية من جهات مختلفة.. وأحرقت البساط التقليدي الذي كانت تحتكره أرجل البساط التقليدي والبلاط الرسمي.. وحرسهما القديم.

نورة المطلق: لا مشكلة في المساحات التي (أنشأناها نحن) بأنفسنا في كل منافذ التواصل, المشكلة في طريقة إدارة هذه المساحات.

بدءًا, ورد تساؤل مهم في التقديم وهو: «ألم يقفز التعبير الفني من الثابت إلى المتحرك» لعل حركية التعبير, والآلية في الإرسال والتلقي- بوعي منا بها أو لا- هي التي جعلت من حَيِّزاتنا على الشبكة, ومواقع التواصل تحديداً جعلت منها كراسي جمهور أحياناً, ومنصات وشاشات عرض تنقل الحقيقة, والواقع بتقنية: (HD) في أحيان أخرى؛ إذ النسبية حتمية هنا. رغم أنه لا مشكلة في المساحات التي (أنشأناها نحن) بأنفسنا في كل منافذ التواصل, المشكلة في طريقة إدارة هذه المساحات, دون الإسراف الرخيص في التواصل, وإضاعة الوقت في الجدالات وحمولات القشور, والانخراط التام في الشأن الاجتماعي «الحَرْفي» وسياق الحديث عن مواقع التواصل

«الاجتماعي» لإيماني الدقيق بالتخصص؛ كون المثقف أو الكاتب في الشأن الثقافي يحملُ هماً من درجة مختلفة, وإن تعالق قليلاً مع هموم المجتمع. ودون الارتفاع السلبي والانكماش على الذات, الذي أصبح معياره عدد المتابِعين؛ وبالتالي ضياع الحقيقة والتجَمُّل بأسباب هذا الضياع. صنع موازنة حقيقية وجادة بين هاتين الفكرتين مهم كثيراً؛ من أجل ألا يكون الحساب مجرد رقم أو «طبق بيض»!! وفي واقع الحال نحن نتأرجح بين كامن وظاهر, بين انحسار الحواجز بشكل مباشر وسريع, وبين (الفلسفة الجديدة في طريقة التواصل) بالمنعطفين (الأبيض والأسود). التي من أجدى واجبات المثقف إزائها اتخاذ الشكل الخاص به في التعاطي المباشر مع قارئ مثقف أيضاً, وآخر من عاديّ الناس؛ وإن في حيِّز افتراضي صغير.

ياسر حجازي: أصبح الإنسان قادرا على أن يكون ناقلا للواقع وهو ما يجعل الواقع أكثر وضوحاً على الرغم من شيوعيّة نقله.

أجدني مضطرّاً للوقوف على مصطلحي (الواقع، الحقيقة) على ما أظنّه إشكاليّة التساؤل، فلا وجود لكلاهما دون ناقلٍ، بحيث إنّك لا تقدر أن تفلت من الغاية حالما تقوم بضبطٍ تعريفيٍّ لهما؛ فأصل العلّة أنّ الواقعَ مرهونٌ بوجود الناقل، وأنّ الحقيقةَ قائمة على النسبيّة والغاية، وكلّما نمت قدرة الإنسان وازداد عدد الناس الناقلين فإنّ الواقع يقترب أكثر باتجاه تجريد الأحداث المنقولة وفصلها عن غايات ناقلها، وتصبح مجرّد واقعاً لأحداثٍ وقعت، أمّا الحقيقة -في هذا المقام- فإنّها تأويل هذه الأحداث وتحليلها لأجندة تخصّ مُصدّرها، فكلما ارتفع عدد مُحلّلي الواقع وناقليه أيضاً تشتّت الحقيقة النسبية؛ ولعلّ أهم ما فعلته مواقع التواصل الاجتماعي أنّها أسقطت العلاقة الأحاديّة بين المرسل والمتلقّي (الإعلام التقليدي والرسمي والجمهور الصامت)، وأسقطت معها حقائقه التي كان يسوّقها على أنّها نهائيّة ومحسومة، وهو ما يمكن توصيفه: بكسر احتكار نقل الواقع وصناعة الحقيقة. فلكم كانت وما زالت تبدو وقحة واستبداديّة أيّ وسيلة قديمة أحاديّة ترفع شعارات: (صوت الشعب، صوت من لا صوت له...) فذلك لا يستند إلى تمثيل: من فوّض هذه الجريدة لترفع هذا الشعار، أو تلك القناة، وهما بذلك يشتركان مع الاستبداد في مصادرة حقّ الوجود، والمحو الجماعي لوجود آخرين لديهم آراؤهم المختلفة.

بينما شيوعيّة نقل الواقع في عالم النت ليست حكراً، فأيّ صوتٍ له حُريّة نقل الواقع وصناعة الحقيقة وتفسير وتحليل الواقع المنقول، لأنّ العلاقة الأحادية بين صناعة الخبر واستقبالها انتهت، وبدأت علاقة متعدّدة تحوّل فيها المتلقّي إلى مرسلٍ وأصبح حاضرا ويمثّل نفسه. الواقع ليس موجوداً إلا عبر ناقل، وما حدث أن ناقل هذا الواقع لم يعد حكرا على أشخاص معدودين أو مؤسسات أو دول...أصبح الإنسان قادرا على أن يكون ناقلا للواقع.... وهو ما يجعل الواقع أكثر وضوحاً على الرغم من شيوعيّة نقله.

أمّا عن أرجحيّة سؤال الموضوع، فإنّي أزعم أنّ مساحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي تشتّت الحقيقة الرسميّة، لكنّها مساحات ينقصها الوعي والمفاهيم الأخلاقيّة المعاصرة ممّا يجعلها تشتّت الحقيقة الرسميّة لا على أساس نقدها ونقضها وبناء بديل علمي وواقعي، بقدر ما هو بديل: (أناوي وآني) تحت حالة فقيرة ثقافياً تنتج متبوعاً (قاصراً) وأتباعاً (أوصياء)، وذلك على الرغم من ظهور فاعل جديد على العموم العربي يتمثّل في حركات الاحتجاج/ البروتستانت التي تزداد يوماً بعد يوم: لكسر احتكار امتلاك الحقيقة السياسيّة الاستبدادية والحقيقة الدينيّة النهائيّة لدى رجال الدين، وكسر صنميّة مفاهيم الأخلاق، وهو الوعي الذي نراهن عليها في بناء واقع متعدّد وصناعة حقيقة منسوبة إلى العموم إذّاك فإنّ الغاية والهدف من وراء النقل تكون نفعاً للعموم العربي وليس لثلّة سياسيّة أو دينيّة.