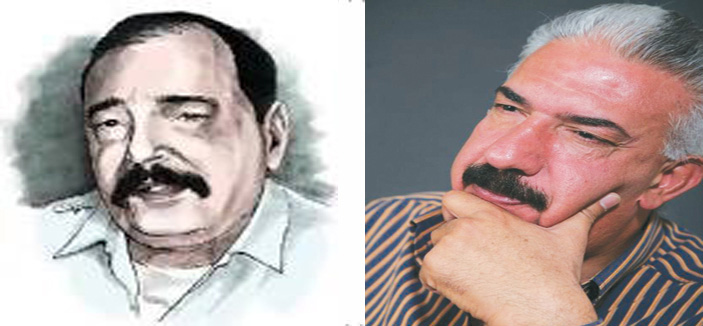

مؤنس الرّزّاز في ذكرى رحيله الثانية عشرة:

الحياة مختبر .. وأنا جرذ كتابة

في المقالة الأخيرة التي كتبها قبل يومٍ واحد من وفاتهِ، أطلق الروائي الأردني الرّاحل مؤنس الرّزاز صرخته المدوّية: «بوسعِ أصدقاء المرء أن يبتعدوا عنه إذا شعروا أنّه لا يُطاق. بوسع أقاربهِ أن يتجنّبوه ويتفادوه. ولكن ماذا يفعل المرء نفسه إذا ما اجتاحته نوبة اكتئاب حادّة منطلقة من عالمهِ الجواني؟».

لقد كانت تلك الصّرخة بمثابةِ جرس إنذار قرعه مؤنس في اللحظة التي أحسّ فيها أن حياته غدت صيداً سهلاً أمام مخالب الكآبة. وتابع مؤنس قائلاً: «هل بالغتُ؟ أبداً. واسألوا المثقفين والمبدعين العرب من دجلة إلى النيل، ومن نهر الأردن إلى جبال أوراس إلى القدس، من المذبحة الجوّانية إلى حمّامات الدّم في شوارع فلسطين وجبال الجزائر... تُرى أما لهذا الليل من آخر؟؟».

تلك الصّرخة لم تكن منبتّة عن السّياق العام لحياة هذا الرّوائي الذي كان قد شغلَ الأوساط الثّقافية الأردنية في العامين الأخيرين اللذين سبقا وفاته، بفصولٍ من مشروع له سمّاه الاعترافات، نشرها تباعاً في مجلة أفكار الأردنية. حيث لجأ مؤنس في تلك الفصول إلى تعرية الواقع العام والخاص ومهاجمتهِ بضراوة. وقد وصل به الأمر إلى الدّخول في تلك المناطق المحرّمة التي يتحرّج الكثيرون من دخولها. لقد استطاع أن يخلع القناع الذي يزيّف المشاعر عادةً ويحول دون انبجاس نيران الأعماق. يقول مؤنس في اعترافاته: «هذا نصّ كتبته بعدما خلعت عقلي كالعقال بكماشة المهدّئ... الحياة مختبر وأنا جرذ كتابة «.

في تلك الفصول يتحدث مؤنس بجرأة بالغة عن طفولته وعن كتابته، عن انكسار حلمه القومي، وعن النساء والأصدقاء، والمدن التي أقام فيها.. تُرى هل كانت تلك الاعترافات بمثابة تطهير لنفسه القلقة المعذَّبة؟ هل كانت بمثابة ساتر يتّقي به الانهيارات العاصفة للأحلام التي تتقصّف أمام ناظريه؟ في الواقع هو لم يكن يُدلي باعترافاته كمذنب ارتكب كل هذه الحماقات التي تحاصره، وإنّما كمضطَهد مثله مثل الكثيرين الذين سقطت على رؤوسهم صخرة المأساة. أخيراً لقد قادته تلك الاعترافات أو السيرة الجوانية كما سمّاها إلى مواجهةٍ حاسمة مع الواقع الشرس، واقع الهزائم والإحباطات. وما الذي يفعله روائيٌ مثله أمام هذا الخراب الشامل، وليس معه سوى قلمه الصغير وأوراقه البريئة البيضاء؟

بما يشبه الفاجعة اكتشف مؤنس الخلل. واكتشف في الوقت نفسه عبث المحاولة. لقد رأى بأم عينيه أنّ مساحة الخراب تزداد يوماً بعد يوم، وأن لا طاقة له ولأمثاله من سدنة الأحلام على المواجهة. فما الذي يمكن له أن يفعله؟ لقد قرّر أن يتوقّف عن الكتابة. في حوار أجراه معه الناقد العراقي (ماجد السّامرائي) ونُشِرَ في مجلّة عمّان يوم 16-7-2002 يقول مؤنس:» في هذه المرحلة من حياتي قرّرت أن أتقاعد بالمعنى الأدبي والمعنوي للكلمة، متفرّغاً لحياة التّأمّل ومبتعداً عن ميدان الفعل. فلكل محارب لحظة يترجّل فيها ويستريح «.

لم يكن قرار التوقّف عن الكتابة مفاجئاً، وكان مؤنس قبل ذلك بعامين قد نشر روايته الأخيرة (ليلة عسل). وقد ذيّل عنوانها بهذه العبارة (عن الرجل الذي انتهت حياته قبل أن يموت). الرواية تتحدّث عن شخصية ضجرة لرجلٍ خمسيني قرر أن يتجاوز عزلته بالزواج مرةً ثانية من فتاة صغيرة، والسفر معها إلى باريس. وهناك يكتشف البطل أنه مجرّد مخدوع وأن تلك الفتاة لم تكن سوى عشيقة لرجل آخر غيره! وهذا مما دفعه إلى العودة إلى عمّان وقد تعمقت أزمته الوجودية وازدادت عزلته. وعلى الرغم من أن الرواية تتناول وقائع مختلفة لم يعشها مؤنس إلا أنها تطرح بصورةٍ مواربة هواجسه ورؤيته الخاصة للحياة، التي كان يعتقد في أعماقه أنها وصلت إلى طريق مسدود. يعزّز هذا الاستنتاج التّشابه الكبير الذي نلمحه بين شخصية البطل وشخصية الروائي. في الواقع كانت تلك الشخصية التي نسجها مؤنس بمثابة قناع. وكان مؤنس من خلالها يتحدث عن فساد حلمه الخاص، ويهجو النهاية الكاريكاتورية التي وصل إليها جيلٌ كاملٌ من المثقفين العرب: يقول مؤنس على لسان بطل الرّواية (جمال بيك): «وما أدراك؟ ربّما كنتَ مرتاحاً مطمئناً (في لا وعيك) لاختتام قصة حياتك قبل أن تنتهي حياتك. ربما كانت حياتك مسرحيةً أُسدل الستار عليها.. لا قصة». ويتابع مؤنس حديثه عن النهاية التي آلت إليها أحداث الرواية في مونولوج يخاطب به نفسه أكثر مما يوصّف حالة البطل: «مسرحية من مشهد واحد طويل. من فصل واحد ضخم. وعندما أُسدلت ستارة المسرح انتابتك نوبة رعب أفقدتك توازنك: ماذا أفعل بنفسي بعد أن انتهت المسرحية: ماذا سأكون بعد أن لعبت دوراً طويلاً طويلاً، أدمنته، في العرض المسرحي. من أنا الآن، بعد أن انتهى الدور الذي لعبته»؟.

لقد حاول مؤنس من خلال مشروعه الروائي الكبير أن يدافع عن بذرة الحلم. منذ البداية وحين كتب روايته الأولى (أحياء في البحر الميت) بشّر مؤنس بالمستقبل. لقد كان يقول لقرّائه نحن هنا ما زلنا أحياء في هذا البحر الذي تسمونه ميتاً. في روايته الثانية (اعترافات كاتم صوت) هتف بقوة لا للاغتيال ولا لكواتم الأصوات. نعم للديمقراطية والتّعدّدية. في رواياته التالية (متاهة الأعراب في ناطحات السحاب، جمعة القفاري، الذاكرة المستباحة، مذكرات ديناصور، الشظايا والفسيفساء، فاصلة في آخر السطر، سلطان النوم وزرقاء اليمامة، عصابة الوردة الدامية، حين تستيقظ الأحلام) ظلَّ مؤنس وفياً لأحلامه الأولى. ومدفوعاً برياح التّمرّد راح مؤنس يسخر من رموز الإحباط والتّخلّف التي يصادفها. كانت كتابته برمتها تتحرّك حول هذا المحور: السخرية المرّة من الواقع المتردّي والثورة عليه. في هذا المجال لجأ مؤنس إلى اختراع عدد كبير من الشخصيات الكاريكاتورية، كان على رأسها شخصية عبد الله الديناصور في روايته (مذكرات ديناصور). أمّا عن سبب تسميته بهذا الاسم فيعود إلى أن عبد الله هذا ظلَّ متمسكاً بأحلامه القديمة. فهو لم يكن يكترث بالتغيرات العاصفة التي أطاحت بكل شيء حوله. لم يصدق انهيار الاتحاد السوفييتي، كما أنه لم يصدق قيام حرب الخليج الأولى. حتى أنه لم ينقل زوجته زهرة إلى المستشفى حين أصابها المرض وذوى جسمها بل اكتفى بالقول عن حالتها أنّ ما تشعر به ليس إلاّ مجرد أوهام. لكل تلك الصفات فإن حنق زهرة يشتد عليه فتقول له ذات مرة:» أنت لا تستوعب المستجدّات والمتغيرات على الساحتين العربية والدولية لأنك دون كيشوتي وديناصوري وتنبل».

ظلَّ مؤنس يعارك الواقع ويتحايل عليه. ولكن ما الذي يفعله هو وأبناء جيله من المثقفين العرب؟ إذ لم تعد المسألة مسألة ثقافة عاجزة عن المواجهة. فقد كانت هناك بنية شاملة تتفتت، ومرحلة كاملة تتناهبها الحرائق. كانت الأحلام تنهار تباعاً، الحلم تلو الحلم. وفجأة برقت عيناه، لقد أحسَّ بفداحة الأمر ووجد نفسه وحيداً على سفح العاصفة. يقول في أحد فصول الاعترافات: «أعترف أنني لجأت إلى هذا السلاح عندما أدركت أن البحر من ورائي وأتون المرائر من أمامي. أيامي تمر من تحتي، تمر مع سفن البردي نحو مصيدة اليأس. كأنني النسر الذي ينقض إلى قنصه، ومن فوقي سماءٌ تسقط على رأسي كالصاعقة».

بلسان الهاذي وصف مؤنس الكارثة، وبعيني صقر مذعورتين رأى النهاية المحتومة، وودّع قُرّاءه وأصدقاءه هامساً لهم: «هذه رسالتي وقد أوشك قطافها... إنه خريفي الأخير، وعشائي الأخير».