عبدالحميد العمري

عبدالحميد العمري

اندلعت مع منتصف سبتمبر 2008م الأزمة المالية العالمية بوجهها الأكثر إحراقاً من شرارتها الأولى في صيف 2007م، لتكبّد بادئ ذي بدء أسواق المال العالمية خسائر رأسمالية فاقت 22.5 تريليون دولار أمريكي خلال سبعة أشهر فقط! أي ما نسبته 44 في المئة ذهبت أدراج الرياح، فيما ترتفع هذه الخسائر الرأسمالية إلى أكثر من 35.3 تريليون دولار أمريكي بالمقارنة مع ذروتها المسجلة في أكتوبر 2007م، لتصل إلى ما نسبته 55 في المئة! بالطبع امتدت آثار هذه الفوضى العملاقة لتطيح بقامات الاقتصادات العالمية والمتحولة والناشئة دون استثناء، كل خصم خسائره حسب درجة ارتباطه بمواطن الأزمة بدءاً من الحي المالي في الولايات المتحدة مروراً بمحطاتها الأوروبية وانتهاءً بغرف العمليات في جميع البنوك حول العالم.

ما يعنينا هنا بالنسبة لاقتصادنا الوطني في هذه المرحلة تحديداً، هو الإجابة عن السؤال الأكثر اعتباراً وأهميةً: كيف سيتمكن اقتصادنا من اجتياز العقبات القادمة على طريق الاقتصادات والأسواق العالمية؟ ما التحديات المستقبلية التي سيواجهها؟ وما الفرص المتاحة -إن وجدت- التي يمكن له الاستفادة منها؟ وما الآثار المحتملة لمختلف تلك التطورات في العالم الخارجي على الأوضاع الداخلية، سواءً من جهة الانكماش الحقيقي للاقتصادات، وما تتضمنه من ارتفاع لمعدلات البطالة والفقر والعجز عن سداد المديونيات وصولاً إلى الإفلاس، إضافة إلى الاحتمالات القوية بعودة التضخم للظهور مرة أخرى في المشهد الاقتصادي العالمي بصورةٍ قد تكون أقسى مما شهده العالم خلال العامين الماضيين، خصوصاً في ظل التذبذبات الحادة المحتملة في أسواق العملات وعلى رأسها الدولار الأمريكي، المتوقع أن يشهد مزيداً من التراجعات خلال السنوات الأربع القادمة كنتيجة للسياسات النقدية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، التي تستهدف دولاراً رخيصاً جداً يساهم ضعفه في إنعاش الاقتصاد الأمريكي عن طريق زيادة غزو صادراته إلى الأسواق العالمية، ومن جانبٍ آخر كبح جماح الواردات، ولا يمنع من خفض فاتورة سداد المديونية الضخمة جداً على الاقتصاد الأمريكي تجاه العالم (أكثر من 400 في المئة من حجم الاقتصاد الأمريكي)، حتى وإن دفع ثمن ذلك الشركاء التجاريون (أوروبا، واليابان، ودول منطقة شرق ووسط آسيا)، والدائنون (الصين، ودول مجلس التعاون) لهذا الاقتصاد المتعثر، وبالطبع فجميع ما تقدّم يستهدف من خلاله صناع السياسات الاقتصادية الأمريكيين انتشال الاقتصاد الأمريكي من حضيض الكساد الراهن، يضاف إلى ملخص التحديات أعلاه ضرورة الاستعداد لمواجهة التذبذبات المحتملة في أسواق المال والعملات والسلع والمعادن والمواد الأولية وكل ما يمكن تقييمه مادياً، بما يتطلب على وجه التحديد تبني سياسات اقتصادية أكثر ديناميكية وانفتاحاً ومبادرة.

في منظور ما يقارب الأشهر التسعة الماضية تباينت ردود الفعل اقتصادياً ومالياً حسب مختلف المناطق الجغرافية في العالم، كما تباينت ردود الفعل المتمثلة في تصريحات مسؤولي القطاعات المالية والنقدية حسب كل بلد، تراوحت بين شجاعةٍ نادرة في الاعتراف والكشف عن حقائق الأمور رقمياً لدى بعضها كما شهدنا في أوروبا وبعض دول أمريكا الجنوبية، وبعضها كان ممسكاً بالعصا من منتصفها كشف أشياء وأخفى أخرى كما ورد من الولايات المتحدة الأمريكية، وآخرون كانوا حسبما صرحوا مراراً وتكراراً ألا تأثير يُذكر للأزمة المالية العالمية على اقتصادات دولهم وكياناتها المالية، ومن عجبٍ أن أغلبية تلك الشريحة تركّزت في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في منطقة الخليج، المنطقة الأكثر انكشافاً وانفتاحاً على الغرب، ومصدر العجب والاستغراب أن الرد الحقيقي كان يعقب بعض التصريحات بعدّة أيام! بدءاً من إعلان تعثر أو إفلاس بعض البنوك والشركات الاستثمارية، مروراً بتعثر كبرى الشركات العقارية والصناعية عن سداد التزاماتها، ومروراً بصدور الأخبار الواردة من الخارج حول الخسائر الهائلة التي لحقت باستثمارات الصناديق الحكومية والاحتياطيات الخليجية المودعة في الأسواق الأمريكية والأوروبية، والعمليات المتعاقبة من ضخ الأموال من البنوك المركزية إلى البنوك التجارية التي تراوحت خلال الفترة الوجيزة الماضية بين ثلاث إلى خمس مرات حسب حالة كل دولة خليجية، والانهيارات الضخمة في أسعار الأصول المتداولة في أسواق المال الخليجية، التي وصلت حدّة التراجعات في بعضها إلى نحو 70 في المئة، ومؤخراً بدأنا نقرأ عن عمليات تجميد أموال رجال الأعمال بسبب تعثرهم عن سداد التزاماتهم لصالح البنوك. لقد ارتسمت في ضوء ما تقدّم صورة ضبابية أو قل عشوائية أكثر من صورة يفترض أنها تعكس حقيقة الواقع، التي لا شك أنها ستساعد كثيراً في الاحتياط للمخاطر الراهنة والمحتمل قدومها قريباً. نعم، قد تكون مؤلمة ولكنها ستنقذنا من الواقع الأكثر إيلاماً إن نحن اعترفنا بها اليوم وبدأنا نضع أمامها السياسات والبرامج الوقائية قبل أن تتوغل الفأس التي اخترقت رؤوسنا أكثر مما توغلت فيها إلى الآن! آن للكلمة الصريحة أن تعلو فوق الكلمة المطمئنة على غير هدى، آن لنا أن نستمع لمن يفسر لنا صوت الهدير المتصاعد القادم قبل أن يجتث وجودنا جميعاً، آن تحضر الكلمة التي تقف على قدر كامل المسؤولية أمام هذه التحديات الجسيمة والمحدقة، آن أن نستمع إليها بثقة وجرأة وقوة حتى وإن ترتب عليها محاسبة من أخطأ في حق مقدرات ومكتسبات الوطن والمجتمع، ألا يكفي ما دُفع من ثمنٍ باهظٍ جداً حتى اليوم طوال استماعنا إلى كلماتٍ لم نخرج منها إلا بالخسائر والإفلاسات التي لحقت بالصغير قبل الكبير. قد تكون قوة الثروات المتوافرة لدينا اليوم ساعدت على امتصاص بعض تلك الصدمات القاسية، ولكن هل سنتمكن في الوقت الراهن ومستقبلاً من التصدّي للمزيد من تلك الصدمات، خصوصاً أن الدوائر المالية والاقتصادية الدولية تتحدث اليوم عن احتمال امتداد ذيول الأزمة المالية العالمية لعقدٍ قادم!

السياسات الاقتصادية.. الحاجة إلى التغيير لتغير المعطيات

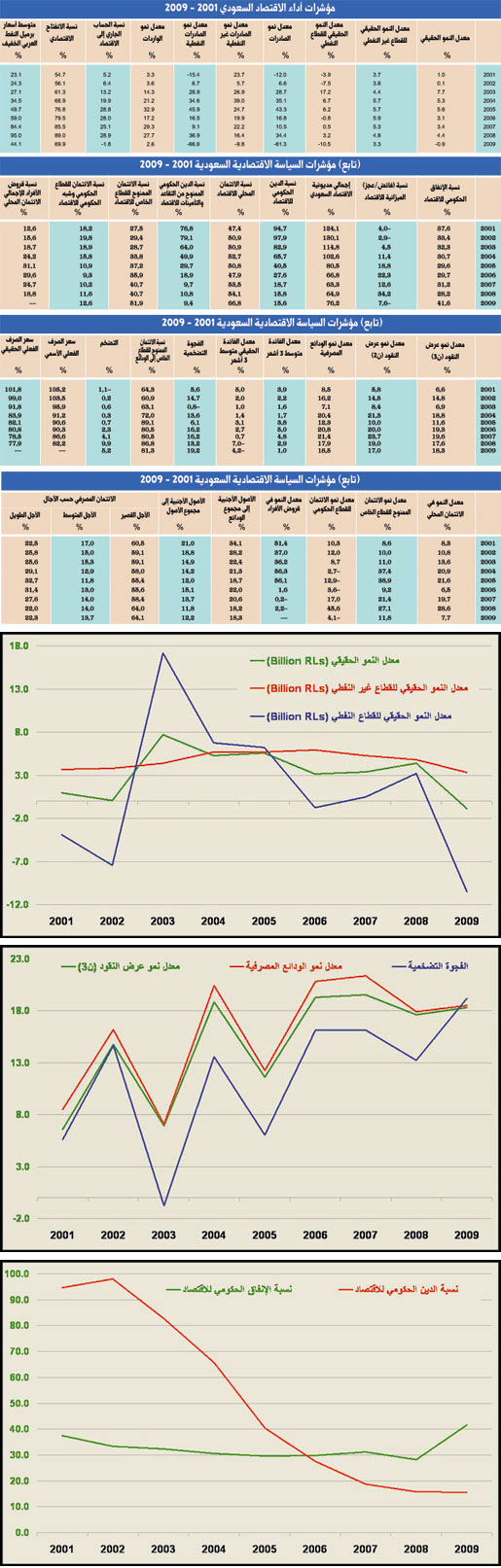

تجدر الإشارة هنا قبل التوسع في هذا الجزء إلى القوة والفعالية التي اثبتتها السياسة المالية السعودية، التي كانت صاحبة زمام المبادرة دائماً طوال العقود الأربعة السابقة، وهذا ما تؤكده في الزمن الراهن إذ من المتوقع أن يُشكل الإنفاق الحكومي خلال العام الجاري ما يفوق 41 في المئة من حجم الاقتصاد الوطني، وتُعد المساهمة الأكبر خلال 18 عاماً مضت! هذا كفيلٌ - بإذن الله - أن يخفف من حدّة آثار الأزمة العالمية، غير أن السؤال الملح هنا هل سيكون باستطاعة السياسة المالية فقط على الرغم من قوتها أن تتحمل العبء وحيدة لدعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً إذا علمنا بأن موجة الركود الاقتصادي العالمي قد تمتد لعقدٍ قادم كما أسلفت؟ أليس من الأهمية بمكان أن تشهد بقية السياسات الاقتصادية تحركاً مماثلاً على رأسها السياسات النقدية والتجارية والاستثمارية؟! تلك السياسات التي اتسمت طوال العقود الأربعة الماضية -خصوصاً السياسة النقدية- بالثبات وعدم التغير على الرغم من التباينات العميقة التي شهدها الاقتصاد الوطني وعلاقته مع المتغيرات المحيطة، سواءً في مراحل النمو أو الانكماش. على سبيل المثال؛ كيف ستواجه السياسة النقدية لدينا الاحتمالات القوية بتراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى لفترات زمنية قد تتجاوز السنوات الأربع، وبصورةٍ قد تكون أقسى من الفترة الحرجة التي مرَّ بها خلال الفترة من (2002-2008)، التي انعكست بالحال ذاته على الريال السعودي.

وضع المفكر الاقتصادي العالمي محمد العريان أصابعه على الأرض الصلبة التي يقف عليها العالم اليوم، وذلك حينما أوضح (الحقيقة المئوية الجديدة) في كتابه المهم جداً (عندما تتصادم الأسواق)، عبر إشراكه لنا بمحاولة التفكير معاً في ثلاثة متغيرات أو عوامل برزت على سطح المئوية الراهنة، (الأول: هو الاصطفاف الجديد للقوى والمؤثرات الاقتصادية الكونية، بما في ذلك التمريرات التدريجية إلى مجموعة من الدول التي كانت أقل شأناً في الماضي. الثاني: التراكم العلني للثروة المالية الذي تحرزه مجموعة من الدول، ومنها دول اعتادت أن تكون في الماضي في عداد الدول المقترضة والمدينة، أكثر مما عرف عنها أنها دول دائنة ومستثمرة. وهذا ما أوقد العزم المنهجي في صناديق الثروة السيادية معززة رغبتها الطبيعية لتنويع توزيع رأسمال هذه الصناديق، وجذب اهتمام رجال السياسة في الدول الصناعية. الثالث: هو توالد الوسائط النقدية الجديدة التي كان لها شأن عميق في تغيير مسارب الدخول إلى كثيرٍ من الأسواق، التي تعدها بعض المؤسسات المالية كمؤسسة غرين سبان مصدراً مهماً من مصادر نقل المجازفات وتوزيعها بين الآخرين. أما بالنسبة لبعض المؤسسات الأخرى كمؤسسة وارن بوفت المعروفة السمعة كمستثمر في القيمة، فإن هذه الوسائط لا تتعدّى كونها (قنابل موقوتة) أشبه ما تكون بأسلحة نقدية للدمار الشامل. ويتابع م. العريان قائلاً: إن التفاعل الداخلي لهذه العوامل الثلاثة قد أنتجت - وسوف تستمر في إنتاج - تغيراتٍ عميقة في الدوافع الكامنة وراء العلاقات الكونية الرئيسة الاقتصادية منها والمالية، فالأسواق تتصادم حالما تكتسب مجموعة جديدة من اللاعبين، أو الأدوات، أو المنتجات، أو المؤسسات دوراً منهجياً مهماً لم يكن لها من قبل، ولا سيما عندما تقوم بهذا الدور بطريقة مغايرة لما كانت تفعله المجموعة السابقة، ولا عجب إن صعب على المشاركين في السوق أن يتكيفوا بسرعة وبطريقة مؤثرة. ويضيف العريان: كثيراً ما تُشاهد مثل هذه الظواهر مع ظهور دوافع جديدة، وهي دوافع قد تكون في بعض الحالات غير ممكنة التصور من قبل، لتقف خلف مثل هذه المتغيرات الجوهرية من أمثال النمو الاقتصادي الكوني، التجارة العالمية، تركيب الأسعار، تدفق الرساميل، (انتهى الاقتباس). كان من المهم جداً قبل التوسع في المطالبة بضرورة إعادة رسم سياساتنا الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية إلخ، أن استحضر الفكرة الجديدة التي أُشير إليها أعلاه من خلال ما طرحه المفكر م. العريان، وذلك للانتباه إلى أن المحيط الاقتصادي العام للعالم شهد ويشهد وسيشهد مزيداً من التغيرات العميقة الجذور، ما يعني بالضرورة أن تبدأ أجهزتنا الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية في العمل على تطوير سياستنا المقابلة لتلك التغيرات الراهنة المستقبلية، وأن التأخر لأي سبب كان سيؤدي إلى تكبيدنا تكاليف وخسائر باهظة الثمن، فما علينا إلا التقاط الإشارة في زمن مبكر والتحرك السريع والمسؤول بما يقتضيه الأمر من ضرورة المحافظة على مقدرات ومكتسبات الوطن والمجتمع من أي مخاطر محتملة. في خضم التطورات الاقتصادية القادمة التي ستتسم بالكثير من الأحداث والتداعيات، يبرز عدد من التساؤلات البالغة الأهمية لعل من أبرزها، على افتراض ثبات السياسات الاقتصادية الراهنة؛ ماذا سيحدث لمستويات الأسعار (التضخم)؟ وما المتوقع للأسواق المالية وعلى وجه التحديد للسوق المحلية؟ وما مدى تأثير تلك التطورات سواءً كانت سلبية أم إيجابية في كل من الاستقرار والنمو الاقتصاديين؟ قد تكون الإجابة يسيرة على افتراض حالة أن المعطيات تتغير وتتوسع وتتنوع، في مقابل ثبات تلك السياسات، ومن ثم فإن الإجابة ستكون (لن تستطيع تلك السياسات بعدم تغيرها وافتقارها للديناميكية مجاراة المتغيرات المتسارعة سواءً كانت داخلية أو خارجية!) ولكن الإجابة الأكثر أهمية على السؤال الأهم: ما السياسات المفترض اتخاذها تجاه الوقائع المتجددة والقادمة؟! نعتقد جميعاً أن إجابة هذا السؤال البالغ الأهمية يجب أن تكون موجودة لدى أجهزتنا الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية، وأن نشهد منها في الوقت الراهن وعاجلاً انتفاضةً جادة لمواجهة الوجه الجديد للاقتصاد العالمي، والذي بدأت ملامحه وسماته ترتسم منذ نصف عقدٍ من الزمن. لا أعتقد أن الخلاف على الوسائل والأدوات التي تكفل تحقق الأهداف المتفق عليها بأهمية وضرورة الاتفاق على الأهداف النهائية! والتي تنصب في ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم مصادر النمو وتنويعها، والعمل على تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، عبر توفير فرص العمل الكريمة، والحصول على الأجور الحقيقية الكافية، ومحاصرة دوائر البطالة والفقر والجريمة، وتجنيب الاقتصاد الوطني مخاطر التضخم وعدم استقرار الأسعار، وحماية المدخرات من التآكل لأي سببٍ من الأسباب سواء في السوق المحلية، أو في الأسواق الخارجية فيما يتعلق باحتياطيات الدولة. كما يفترض بتلك السياسات أن تعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستمرة للمدن والقرى على حدٍّ سواء، وأن تعمل أيضاً على توفير البيئات والحاضنات المثلى لتأسيس وتطوير المشاريع المتنوعة إنتاجياً. وللحديث بقية..